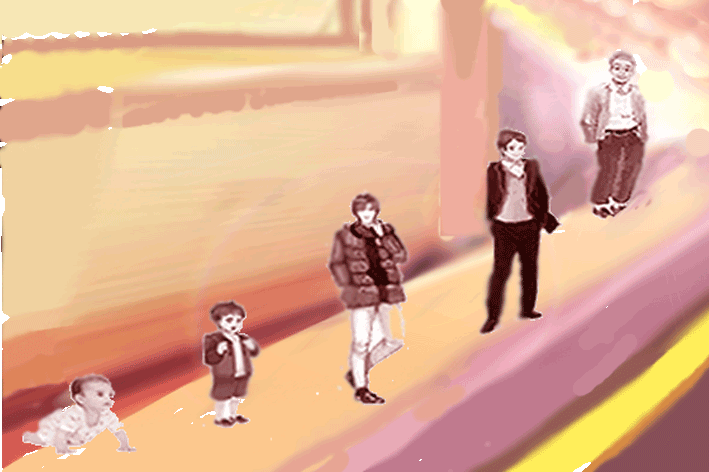

この歳になると若い方の良いところが色々と見えてきます。同時に羨ましいとも思えます(笑)

では、歳をとる度に全てが衰えてきてしまうのでしょうか?何か、年を積み重ねるとお得な事は無いのでしょうか?(笑)

「・・・・・・あっ!」ありました。

では順を追って説明していきますね。

例えば言葉と違い、絵は感覚的に捉えないといけないと同時に、好き嫌いなどの感情が表れるものです。

本来は、素直に選択すれば理屈や理性が働く前に感覚で捉え、感情のフィルターを通して好き嫌いの気持ちを誘発して選択することができるはずです。

しかし、「この絵は何か良いな」と思っても、説明などを読んで「やはり他のにしよう」なんて変えてしまったことはありませんか?

このような時は、直感が働いてもやはり理性や理屈など頭で理解できないと納得がいかないことなので、思考が感情や感覚、そして「直感」を抑え込んでしまいます。

絵だけでなく、味覚や臭覚、その他の感覚も思考の影響を受けることが当然あります。

もうずいぶん前の話ですが、当スクールに通っていただいていた生徒さんがアロママッサージの資格試験を受ける際に、ご主人をモデルで連れてきて施術の練習をしていました。当店はカウンセリングの際、一つ一つ香りを嗅いでいただき、その場でブレンドをすることにしているので、そのやり方でそのご主人にも施術を受けてもらいました。

因みにそのご主人はイギリスの方です。このご主人にもその場でブレンドしていこうと思いました。

その際「何か好きな香りはありますか?」と尋ねると、「フランキンセンス」とそのご主人は即座にお答えになられました。奥様(この時は当店の生徒さん)曰く「この人は歴史があるものに価値がると思ってて、その背景に歴史や物語があるフランキンセンスが良い香りだって思ってるんです」と言われました。

感覚的なことが最初に動いてしまう私には、とても驚きでした(笑)

少し脱線しましたが、絵のお話に戻します。

絵などで「いわゆる名画」と「そうでないもの」を、絵などあまり見たことが無い人達に見せると、ランダムに「名画」と「そうでないもの」を選択すると言われています。

しかし、何度も何度も「名画」を見せることで「名画か、そうでないものか」を区別できてくると言われます。世間が決めた名画を直観的に選択できるようになったということですね?(笑)

何が言いたいかと言えば、冒頭で述べた年を積み重ねると得な事とは「直感」が働きやすい。と言う事です。

まだ脳のことがあまり解っていなかった昔は、どうして「直感が鋭い人とそうでない人」がいるのか?

また「直感が働く時と働かない時はどう違うのか?」を、科学的に説明はできませんでした。

しかし最近は、多くの脳科学者や研究者の研究や実験のおかげで、少しずつこうした脳の機能も明らかにされてきています。

しかし、まだ脳科学が無い昔の人たちでも、何かの技術や技法などを教える時、こうしたことを理屈で説明は出来なくても、「どうしたら上手くいくのか?」の正解は解っていて、一人一人の弟子達に伝えてきました。

要するに、こうした理屈が解らなくとも正解は知っている。これこそが直感ですよね。

では、なぜ理屈が解らないのに正解が解るんでしょうね?

理屈は解らない。説明は出来ない。だけど正解だと強く確信できる。結果、「やはり当たった」。

何故でしょう?