リンパマッサージで何故疲労や肩こりが改善されるのか?

この理由を知るにはまず血液、血管、血液循環、リンパや免疫システムについてある程度知っておかなければなりません。

(1) 血液

血液の組成

血液は血球成分(細胞性成分)と血漿成分(液性成分)から成り、両成分は45:55の比率で構成されています。また、それぞれの成分の構成は

血球成分・・・赤血球96%、白血球3%、血小板1%

血漿成分・・・水分96%、血漿蛋白質4%、微量の脂肪、糖、無機塩類

となっています。赤血球にはヘモグロビンが含まれており、酸素の運搬を担っています。

(2)血管

1)動脈と静脈

栄養と酸素を含んだ血液を心臓から体の末端に送る血管を動脈といいます。また老廃物と二酸化炭素を含んだ血液を体の末端から心臓に向かって送る血管を静脈といいます。

2)毛細血管

動脈と静脈をつなぐ細い血管のことを毛細血管といいます。組織細胞と物質をやりとりするための血管で、その為に壁は薄く、1層の内皮細胞のみで構成されています。そしてこの血管は動脈、静脈から無数に枝分かれし、組織に網の目のように伸び、身体全体にはりめぐらされています。(白血球、血漿などが血管細胞の隙間を通じて移動、ガス交換・栄養分・老廃物の運搬等を行う)

(3)血液循環

1)大循環(体循環)

動脈系は左心室の大動脈口から始まり、大動脈という1本の本幹から枝分かれしながら中動脈、細動脈に分枝し、体全体に張り巡らされています。更に毛細血管へと分岐して各組織(細胞)に血液(栄養や酸素)を運びます。そして細胞は栄養や酸素を受けとると老廃物や二酸化炭素を出します。これらにつながる毛細血管は再び合流して細静脈となり、より太く結集し中静脈となり、更に大静脈となって心臓に戻ってきます。このように心臓と各組織との間をめぐるルートを大循環(体循環)といいます。

2)小循環(肺循環)

一方、これとは別に心臓と肺との間をめぐる血液のルートがあり、これを小循環(肺循環)といいます。小循環では、心臓から肺に行く肺動脈内には、大循環の動脈とは逆に二酸化炭素を多く含んだ静脈血が流れ、肺から心臓に向かう肺静脈内には、肺でガス交換をして酸素を多く含み、きれいになった動脈血が流れています。

(4)血液循環と疾患

動脈は常に血液が流れる圧力を受けています。赤血球などの血球も常に衝突します。血管に衝突して傷ができると、そこには血栓ができる恐れがあります。これを何度も繰り返すと血管は徐々に硬くなってしまいます。これが動脈硬化です。動脈硬化が起こると血管の弾力性が失われているために血液が流れにくくなり、血栓が詰まったり出血を起こしたりします。動脈硬化は心臓や脳に起こると心筋梗塞や脳梗塞など命にかかわる恐ろしい病状を引き起こします。血液がドロドロになると動脈硬化はより起こりやすくなります。

静脈の場合、血液がゆるやかに流れているため、このようなことは起こりませんが、血液がドロドロして流れが悪いと足などに静脈瘤ができることもあります(下肢静脈瘤)。この下肢静脈瘤は足がむくむといった感じを受けます。しかしこれといって大きな自覚症状はあまりありません。ただ、見た目においては特にふくらはぎあたりで、血管が浮き出てデコボコしていたり、浮き出た血管が青く見えたりします。そのため特に女性では美容の面で気にする人が多いようです。また、重症の下肢静脈瘤となると、皮膚炎や色素沈着、潰瘍などの症状も見られ、痛みを伴ったり、その他の炎症を招くこともあります。

リンパ

(5)リンパ

1 リンパ管、リンパ液とは

リンパ管とは静脈に沿って全身に網の目状に張り巡らされたリンパの通路のことをいいます。また小腸で吸収された脂肪分や栄養分はリンパ管で運ばれ、栄養分に混じっている毒素をリンパ節で取り除く仕組みです。

2 リンパ節とは

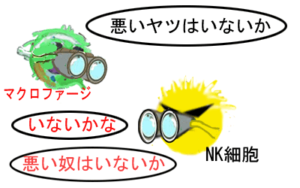

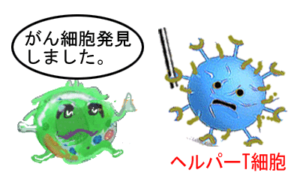

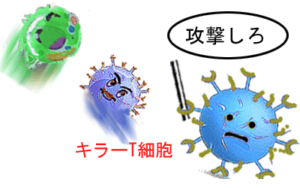

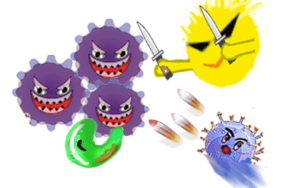

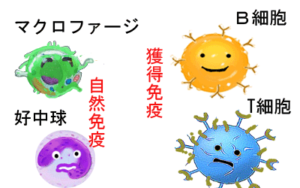

わきの下や太もものつけ根などにある、リンパ管が合流して粒状に集まっているものの総称です。また、体内に入ってきた細菌などはリンパ管を通りリンパ節に運ばれ、そこでリンパ球やマクロファージに処理されます。

3 リンパ液の循環

血液循環の項で説明したとおり、心臓から押し出された血液は動脈を通り毛細血管で細胞に吸収され、老廃物や二酸化炭素など汚れた液体を心臓のほうに戻します。しかし実はここで吸収が出来ない余分な古い細胞や老廃物を含む液体があります。それが毛細リンパ管に吸収され、リンパ管に流れていきます。リンパ管はリンパ節を通過するごとに太くなり、最終的には主に左、首の下鎖骨付近で静脈に流れ込んでいきます。

リンパのまとめ

リンパは体内の細胞から老廃物や疲労物質を回収して運び、尿として体外へ排出したり、体内に入りこんだ細菌や異物をリンパ節でとらえて駆逐し、常に病気にならないようにしています。

このようにリンパは、体の浄化作用および免疫機能という、健康を維持するのに大変重要な役割を果たしています。よってリンパの流れを促進することで疲労や肩こりなどの改善につながります。

リンパマッサージを行う大切さ

リンパは血管と違って心臓のポンプ作用が及ばないため、とてもゆるやかな流れです。ストレスや運動不足、不規則な生活など、ちょっとしたことでこの流れは滞ってしまいます。リンパが滞ると体に老廃物や余分な水分がたまり、疲労、肩こり、むくみや冷え、ニキビやくすみ、小じわ、セルライトが増えたり、体重増化や老化の原因にもなります。故に浄化作用を促すリンパマッサージはこれらの症状に特に有用だとされています。