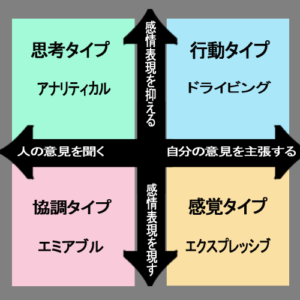

エミアブル

周囲の人の気持ちに敏感で、共感する能力に長けています。自分の話よりも他者の話に耳を傾ける人ですので、人間関係を構築するのも得意です。

常に明るく親しみやすい人で、自分の気持ちよりも他者の気持ちやグループ全体の調和を重視する傾向があります。

また、この方はリスクを取ることを嫌う為、決断するのも苦手になります。「〇〇さんが強く勧めたからやろうかな?」のような感じで、自分が決断するというより「人が勧めたからしたんだ」的な決断の仕方が多くなる傾向もあります。

このように、一人で決断をするのが苦手ですので、誰かに決めてもらったり、仲間と一緒に決めたがるのもこのタイプの特徴です。周囲の気持ちを汲み取る、波風を立てたくない、リスクをとりたくないなどの傾向から、「〇〇みたいな感じじゃないかな?」など少し曖昧な表現を好んで言う傾向があるのもこのタイプの特徴です。

この方への対応は、何か提案を受け入れてもらいたいときは、「一緒に考えてみませんか?」といった姿勢を示すと上手くコミュニケーションが取れるはずです。自分より他者に対しての思いを優先する、俗に言う「いい人」ですので、感情に訴えて共感してもらえると、良い関係が結べるでしょう。

また、リスクを嫌い変化を好まない、自己主張が少なく断ることも苦手な方ですから、その方を取り巻く人間関係に波風が立たない事、リスクが少ないこと、悪い影響が周囲に出ない事をしっかり伝える必要もあります。

その特徴を上手く使うなら、友達や同僚、家族など周りの人間関係から承諾を得ていく事もこのタイプには有効な方法になります。ただし、嫌われた場合、いい人である分、反転したら他のタイプより関係が修復できない可能性が高くなります。

私にとってあなたは「重要な存在だ」ということを上手く伝える事でも良い関係が結ばれる可能性が高いでしょう。

アナリティカル

感情は表情に表れず、ゆっくりと話す人が多いのが特徴です。沈黙もいとわないので「何を考えているか解らない」タイプと受け取られることもあります。

観察力に優れ、データを収集して分析するタイプなので、この方が沈黙している時などは言葉に発する前に色々な情報を元に考えを模索している場合が多いので、せっかちなタイプには「聞いてるの?」と言いたくなり、苦痛を感じてしまうこともあるでしょう。

独自性が高い考えや独自の見解がある人が多いので、「個性的な人、変わっている人」という印象を抱く人もいるでしょう。

この方への対応は、このタイプと同じように感情を抑え、ゆっくりとした会話をすることを心掛けましょう。また、論理的かつ合理性が高い考えの持ち主なので、会話をする際はきちんと筋道立てて論点を絞り込むことが必要となります。また、話の本筋とは離れた会話を間に挟むと「無駄な話をするな」と受け取られる場合もあるので気をつけなければいけません。結論を先に伝え、その後にその理由を言うなども、筋道も立てやすく論点もハッキリ伝わるので有効なコミュニケーションの取り方になるはずです。

バランスタイプ

この4つのタイプの他にもバランスタイプという方もみえます。複数要素を持っているので、この方は場面や人により、上手くタイプを使い分ける事がきます。

こういう分類の考え方は全てが当てはまるとは言えないでしょうが、接触回数を重ねる度にその人にとっての有効なアプローチの仕方が自然と理解できてきます。

また、「コミュニケーションは人によって使い分けるんだ」ということを意識化して、有効な方法を見出す努力を続けるだけでも必ずコミュニケーション能力は高まってくると思いますよ。