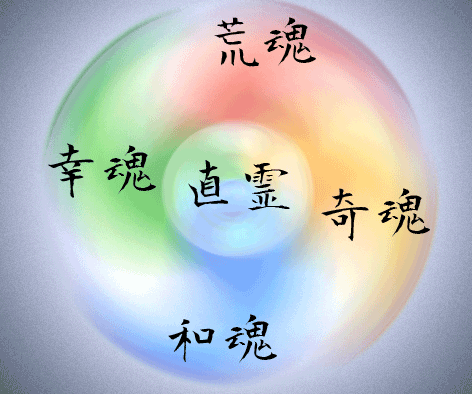

幸魂の性質は愛を持つことで、幸福をもたらすものです。

例えば親は子を愛します。愛しているが故、その子を育てます。成長する手助けを愛をもって行います。

その時、親は子供と共に親として人として成長し、また幸も感じることができるでしょう。これは親だけではありませんね。

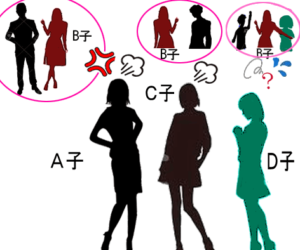

愛という性質においては恋愛も結婚も同じでしょう。異なる環境で異なる育ち方をした、異なる性を持つ人と行動を共にすれば、ましてや生活ともなれば、嫌でも色々な違いに気づかされます。

この違いを克服していくにはやはり「愛」が必要であり、「愛」があるが故に、異なる考えや異なる想い、異なる選択があっても妥協点を見出し、お互いが歩み寄りながら共に成長していくのでは、と思います。

故に幸魂の性質の愛を持つことで、成長し幸福をもたらすものになるのでしょう。

幸魂に「畏る」という自省力がない場合は、曲霊となって「逆魂」と変ずるとあります。

これは「愛するが故に」その行い自体が逆に働く事もある、これも「逆魂」の一つの性質だと思います。

例えば、愛するあまり子どもを溺愛したり、自立させなければならない時にも過保護になりすぎて、その子自体の成長を止めてしまったりすれば、親がいなければ何もできないまま身体だけが成長してしまいます。

結果、子供は自立できないままで一人で生きていけなければ、幸せとは言えないでしょう。(もちろん、ご家庭により色々な事情があり、一概には言えません)

また「自分のことより相手の為に尽くす」、このように書けば「愛だな」などと思います。

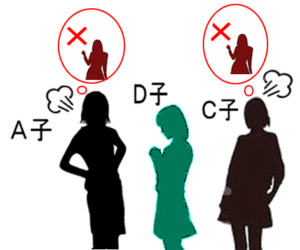

しかし、「自分のことを全く顧みることなく、相手のためだけに必死になってただ闇雲に尽くしている人」、更に「そういった人に依存しきっている相手」、このようなカップルと聞けば「えっ、共依存?」って思いますよね?

幸魂には「育」という働きがあります。人を育てる働きの事です。知恵を引き継ぎ、受け渡し、その人の個性を伸ばしていく働きです。同時に、知性を用いてそのプロセスを明らかにして「益」の働きを助けるといいます。

幸魂には「益」という働きがあります。これは人類愛的な愛の事を指します。

見返りを期待しない愛です。愛する人の為に死をもいとわない強い愛ですね。

しかしこの場合、本当に「育」や「益」の働きが正常に働いているのでしょうか?

親もカップルも、やはり「思い違いと行き過ぎ」が原因で正常に働かずに「逆魂」になってしまう恐れがあるかもしれません。

何故なら、どちらも「自分が世話をしてあげたい」という自分の都合だけで相手の立場を考えずに、ただその欲求に従っているものもあるからです。

絶対的な存在価値というものがあったとします。あるとすれば、これはただ無条件に「その人は唯一無二の存在で、ただ生きていてくれればいい、ただ存在していてくれればいい」、そのように思う事ではないでしょうか?

幼いころ母親に無条件で抱きしめられた子供は「母親が子供に思うこの気持ち」を何となくでも汲み取り、「ありのまま、そのままでもただ生きていればいいんだ」という「愛と安心感」を、はっきりとは意識できずとも、どこか心の奥では解っているものだと思います。

しかし、あまりこういった経験がないと「自分の存在価値は他者に何かの必要性がなければならない、そうでなければ自分の存在を認めてくれないのではないのか?」と、どこかで思ってしまいます。その為に行き過ぎた行動をしてしまうのではないでしょうか?

これが過保護的な自分勝手な愛に陥ってしまうのではないかとも思います。

要するに、この方達が自分の心のバランスをとるためにする行動が「行き過ぎた自分勝手な溺愛」だったりするのではないかとも思います。

畏(おそ)れることで相手に敬意を払う、こういった姿勢が「曲霊」となることを防ぎ、幸魂を助ける働きとなると言われます。

畏(おそ)れる事は恐れる事とは違います。

恐れる事は、とても自分ではかなわないものだと思い、身動きがとれない状態です。

畏(おそ)れるは、とても自分ではかなわない力のあるものだと思い、その前で礼儀を失わないように控えめにすることですね。畏(おそ)れる事とはこういう意味があります。

「天や神を畏れなさい、そして道徳を重んじ退廃せず『逆魂』にならないよう励みなさい」と、古神道ではよく言われます。正しいと思います。

しかし私ならこうも考えます。どれだけの親が子供に対して畏(おそ)れる事を見つけられるのでしょうか?

「私がいないとこの人は生きていけない」と思う相手に、畏(おそ)れる事を見つけられるのでしょうか?とも思ってしまいます(笑)

「自分がしてあげていると思う相手」ほど、例え小さな事でも畏(おそ)れる事を見つけられれば、その事においては相手を重んじ、敬意をもち、控えめにする。すると相手も自然に自信が湧き、「自立」していけるのではないのかな?と思いますが、いかがでしょうか?

もちろん偉そうに言っても私は出来てませんよ。あくまで幸魂の解釈です。(笑)