「健康を保つには運動は欠かせない」、なんとなく誰でも解ってます。

しかし、忙しかったり疲労感から、なかなか運動できない方も多いと思います。

誰でも「やらなけりゃいけない」「わかっちゃいるけどね」なんて事で、先延ばしにしたりもします。

忙しい現代の人達は、手軽に始められるウォーキングやランニングでさえ、冬なら「寒いから」、夏なら「暑いから」となります。春や秋でも「今は忙しい時期だから」なんてのも出てきます。誰でも同じですよね(笑)

でも、よくよく考えてみれば、「好きな事」なら意外と上記の理由があってもやってたりもします。

ってことは、運動を「好きな事」にすれば言い訳せずにやれるかもしれません。

「でも、昔から運動は苦手だから」、そう言われる方達が多くいます。しかし、昔は苦手でも今なら「好きな事にできる」かもしれません。

まずは「運動」なんて重苦しく考えずに、今すぐに出来る事、時間もお金もいらない事、そんな事で充分「運動する習慣」の初めの一歩が踏み出せます。

そこで、「ウォーキング」とか言ってしまわずに、「散歩」なんて気軽に捉えてみてはどうでしょう?

したくない人なんかは別として、解ってるけど出来ない人向けに話してますので、そんな人だけ読んで下さいね。

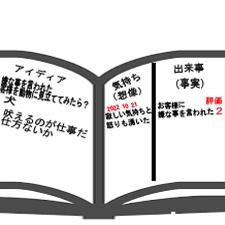

では「したいと思っているのに出来ない」のは何故でしょうか?

私からすれば、真面目に真剣に考えすぎなのでは?と思います。

私は定期的に少しでも走ったり、少しでも筋トレしたりする習慣があります。

しかしジムとかには通ってません。多少の運動器具は使いますが、ほとんど時間もお金もかかりません(笑)

運動を習慣に出来てる理由は「軽く、適当に、深く考えずに」やってるからだと思います。

私は別に競技に出るわけでも、誰かに評価されたいわけでもないので適当にこなします。(笑)

私だって体調が悪い時や、足も手も腰も痛くなる時もあります。

そんな時は「あー、やりたくないな。痛いな」なんて思ったりします。

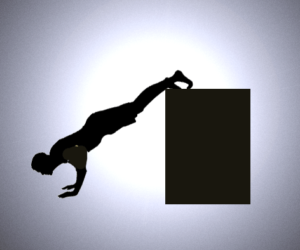

例えば傾斜をつけて腕立て200回と決めてたりします。「あー、腕、痛いな」なんて思って。やりたくない時もあります。

そんな時ほどすぐにその場でやります。ただし傾斜をつけずに、その場で腕立て100回だけとかにしてみます。

「あれっ?できるかな?」なんて思えば、そのまま200回やります。更に出来そうなら、その後いつもみたいに傾斜をつけて、できるだけやったりしますが。

しかし、「あれ、やはり出来そうにもないな」なら、100回で終了。その後、時間を空けて100回とかやります。これで100+100で200回です。1度で200回やるより楽です。更に傾斜がないのでメチャ楽です。

体調が悪ければ50回で終了。4度に分けてもいいとも思ってます。こんないい加減に適当にやってるから続くのかな?なんて思ったりします。

ですから運動の習慣がない人ほど、まずは効果を期待し過ぎないこと。「正しくやろう」とかは、まずは置いといて、あまり難しく考えない方が習慣になると思います。

ウォーキングでもリズム、速度、姿勢、それに伴う心拍数、10分よりは30分、夜よりは朝とか(視点により逆になりますが)、色々言い出したらキリがありません。

でも、一番大切なのが、「少しでもやった私は偉い」と、満足できる心の習慣が運動の習慣を作れるのでは?と思います。

正しくやることも重要でしょう。効果を期待してやるのですから。

しかし、長い目で見たら、効果より習慣、正しいより気軽の方が運動すること自体が楽しくなると思いますが、いかがでしょうか?

今回は軽い作文でした。