今回は「変わりたいけど変われない」自分について書きます。

私も「今の自分を変えたい」とか、よく思います。「このままではいけない」とかも思ってしまいます。

しかし、頭では解っていても実際の行動は、「また同じ行動をしてしまった」なんてこともよくあります。

逆に、頑張り過ぎて余裕が無くなり、後になって「もっと考えてから行動に移すべきだった」なんて後悔したりもします。

こんな時、自分に甘い私は「これは誰でもあるから仕方ないんだよね」なんて思う事にしてます。(笑)

私達は自分の意志で発言したり行動しているようですが、一日のかなりの部分は無意識が行動を支配しています。

言い換えると「ほとんどが意識して考えたり行動したりしていない」ということですね。

この「何だか解らない無意識」に突き動かされて取った行動でも、心の安定を保つために後付けでその行動に理由をつけたりしてしまいます。

最近では、無意識に働く心の動きが色々と解明されてきています。

例えば、行動経済学の核となっているプロスペクト理論では、「人は損失の痛みを利益の喜びよりも大きく感じてしまう」と言います。

だから変われない。

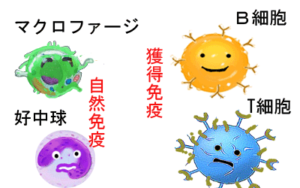

また、最近では心にもホメオスタシスが働くと言われています。ホメオスタシスとは簡単に言えば、環境がどうでも、身体を一定の状態に保とうとする調節機能です。これが心に働くという事は、ライフスタイルも含め今の自分の選択や行動を保つ事で「現在の自分」を維持しようとする心の働きです。

だから変われない。

意外と私が変われないのは「意志が弱い」とか「根性がない」からじゃないんだな?と、安心してしまいます。

だから変われない。(笑)

そんな私でも、少しずつでも変わる為に色々な事を試してきましたが、一番有効じゃないかな?と思うものは、変わりたい自分に近づくための事を「ほんの少しずつ習慣にする」ことだと気づきました。

その為の事と思うものを何でもいいから習慣にすることじゃないかな?と思います。

ポイントは、ほんの少しづつです!

更に大切なのは、その習慣にしたことの効果や結果に捉われない事です。

習慣に出来ただけで、もう既に前の自分ではないのですから変わっているんです。

後は定期的に習慣にしたことを見直したり、変更したり、または簡略化して新しい習慣をつけ加えて試していけば、何れ効果的なものも習慣に出来てくると思います。

だから「その習慣が出来ないんだよ」って方は、多分効果や結果に目が向き過ぎていて、「効果的なものを探し過ぎたりして、そこで止まっている」方や、「やり過ぎたりして続かない」方が多いんじゃないかな?と思います。

では、本日はこのくらいで。