あなたが何かをしているときに、もう一人の自分が自分を客観的に見ているのを感じた事があると思います。「あっ、今自分は〇〇しているんだ」みたいな感じですね。

自分を客観視する能力を「メタ認知」と言いますが、この「自分を客観的に見ている自分」を鍛える事で恐れや不安、心配事から早く抜け出しやすくなります。

自分の考え方のクセに気がつき、「こんな時に何時もこうだな」「こういう時に何時も〇〇の気持ちにになってしまう」など、まずは自分が自分を理解する。これが結構、重要になってきます。

人は誰でも自分の気持ちやそこから生まれる言動や行動などを無意識かつ主観的に行っています。ですからこの力を鍛える事で冷静に自分を捉える事が出来るようになってきます。

とは言うものの、私なんかまだまだ今でもよく感情的になってしまいます(笑)。これなんか、まだまだ自分を客観的に見れていない証拠ですよね(笑)

これを鍛えるのにはマインドフルネスや瞑想、「止想」などがもってこいですが、これ、なかなかやらない人が多いんですよね(笑)。そこで何かないか?と思ってたら、「そう言えば、これ使える」ってのがありました。それはノートを少しだけ書くものです。やり方はいたって簡単です。

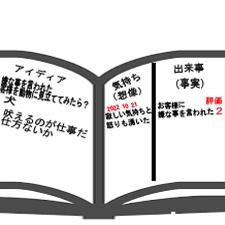

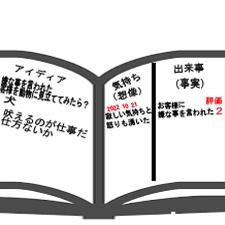

なんとなく同じ場面や同じ状況で、同じような出来事で「不安や恐れ、悩みを感じているな?」って感じたら、忘れないようにノートに記録しておきます。ノートの1ページを半分に折って、向かって左半分に不安や恐れ、悩みなど、または楽しかった気持ちを書いてみます。右半分はその気持ちになった出来事や状況を書いておきます。

左半分は想像や気持ちの世界ですね。右半分は実際に起こった出来事です。ただそれをつけてみる。日付も書いておくと後で見直すとき便利です。(一日に5つほどの気持ちでよいです)

不安や恐れや悩みだけでなく、幸せに感じた事なども日記のようにつけていきます。

更に後ろに五段階の評価で数字をつけときます。スゴイ良い気持ちなら5 よい気持ちなら4 普通は3 嫌な気持ちは2 すごい嫌な気持ちなら1

これだけでも自分の心の癖が客観的に理解できてくると思います。まずは治そうとかせずに、ただ書いておいて見直してみる。後は自分の中にある「自分を幸せにする力」を信じて、気持ちを変えれるなら変えればいい。

不安や恐れ、悩みが多い人は、こんな簡単なことから始めてみてはいかがでしょうか?

更にそれもやりたくないなら、何か食べましょう(笑)。温かいものを食べてみましょう。

私たちは動物なので、お腹が空いているとどうしても不安や恐れを感じやすくなってしまいます。まずは食べたいものを食べてみましょう。

それも食べたくないなら、せめて温かい飲み物を飲んでみましょう。飲めた、食べれたなら、お風呂に入ってみましょう。

それができた後でノートをつけてみる。それも1行だけで充分。左に想像(思った事、悩み、不安、恐れ)、右に現実(起きた出来事)、それだけ。事実と想像、それだけ書いて見比べてみます。

ノートをつけていくと「自分を幸せにする力」が考えの癖を治すアイディアを教えてくれるかもしれません。

そうしたら今度は見開きで左のページにアイディアを書いていきます。今まで通り右ページは2分割して右が出来事、左が想像ですね。

やってみて合わなければ捨てる、止める、今日は止めとく、ただそれだけです(笑)

このノートの書き方、左に思った事、右に事実を書く、5段階評価は私の考えではなく、私も続けているスマートノートというノート術の方法です。それを少しだけ変更したものです。本当に役に立つので読書が苦にならない方は一度読んでみて下さい。

「あなたを天才にするスマートノート」岡田 斗司夫(著) 出版社:文藝春秋 (2011/2/25)